業務内容

Home > 業務内容

技能実習制度

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」といる。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として、技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。

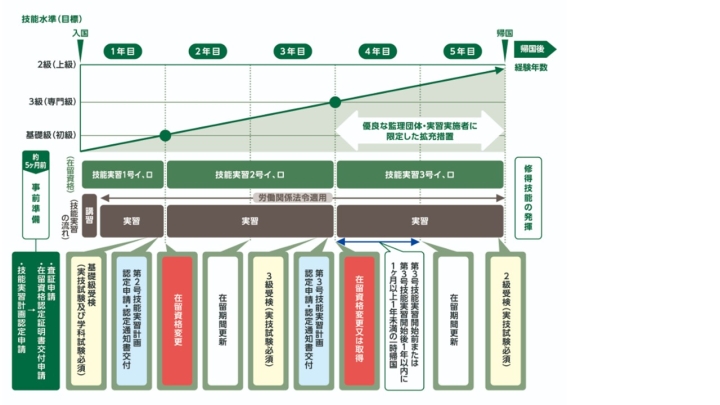

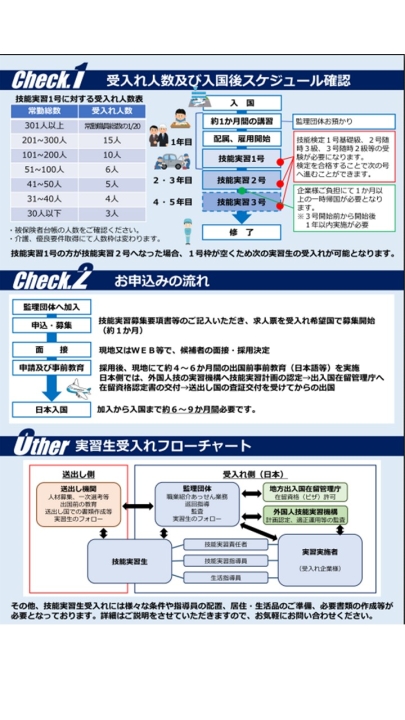

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は、最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

・技能実習計画

技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。

技能実習経計画の認定は、「外国人技能実習機構」が行います。

技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関連法令で規定されています。

技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に他※していること」が必要です。

2027年には、新制度「育成就労制度」に移行します。

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」といる。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として、技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は、最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

・技能実習計画

技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。

技能実習経計画の認定は、「外国人技能実習機構」が行います。

技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関連法令で規定されています。

技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に他※していること」が必要です。

2027年には、新制度「育成就労制度」に移行します。

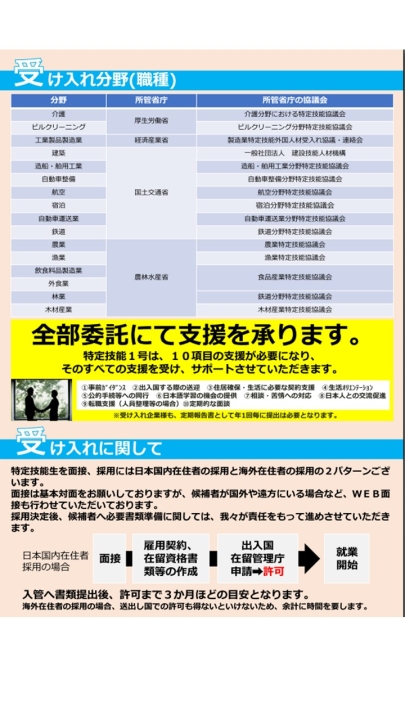

特定技能制度

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

・特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

介護・ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船船用工業・自動車整備・航空・宿泊・自動車運送業・鉄道・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業・林業・木材産業 2025年の閣議決定で倉庫管理・廃棄物処理・リネン供給が加わり、19分野となります。

・特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

・日本語能力

特定技能1号の取得には、日本語能力試験(JLPT)のN4レベル以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)200点以上などの日本語能力が求められます。

・技能実習からの移行

技能実習2号を良好に修了した外国人は、日本語試験が免除され、特定技能で行う業務と技能実習2号の職種・作業に関連性がある場合は技能試験も免除されて特定技能1号へ移行できます。

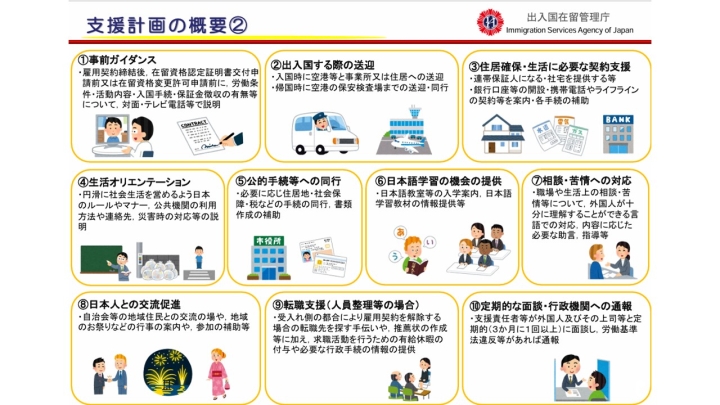

・登録支援機関

特定技能1号の外国人を受入れる企業は、外国人への支援が義務付けられており、その支援業務を「登録支援機関」に委託することができます。

・特定技能協議会

特定技能人材を受入れる際には、さまざまな準備や手続きが必要となりますが、その1つとして「特定技能協議会への加入」があります。

「特定技能協議会」とは、各産業分野ごとに所管省庁が設けている機関で、人材を受入れる企業は加入が義務付けられています。

外国人材の受入れにともなう多様は課題を解決したり、企業と労働者双方が安心して働ける環境を整えたり重要な役割を果たします。

・特定技能制度運用状況(2025年7月末時点)

001428398.pdf

・特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

介護・ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船船用工業・自動車整備・航空・宿泊・自動車運送業・鉄道・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業・林業・木材産業 2025年の閣議決定で倉庫管理・廃棄物処理・リネン供給が加わり、19分野となります。

・特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

・日本語能力

特定技能1号の取得には、日本語能力試験(JLPT)のN4レベル以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)200点以上などの日本語能力が求められます。

・技能実習からの移行

技能実習2号を良好に修了した外国人は、日本語試験が免除され、特定技能で行う業務と技能実習2号の職種・作業に関連性がある場合は技能試験も免除されて特定技能1号へ移行できます。

・登録支援機関

特定技能1号の外国人を受入れる企業は、外国人への支援が義務付けられており、その支援業務を「登録支援機関」に委託することができます。

・特定技能協議会

特定技能人材を受入れる際には、さまざまな準備や手続きが必要となりますが、その1つとして「特定技能協議会への加入」があります。

「特定技能協議会」とは、各産業分野ごとに所管省庁が設けている機関で、人材を受入れる企業は加入が義務付けられています。

外国人材の受入れにともなう多様は課題を解決したり、企業と労働者双方が安心して働ける環境を整えたり重要な役割を果たします。

・特定技能制度運用状況(2025年7月末時点)

001428398.pdf

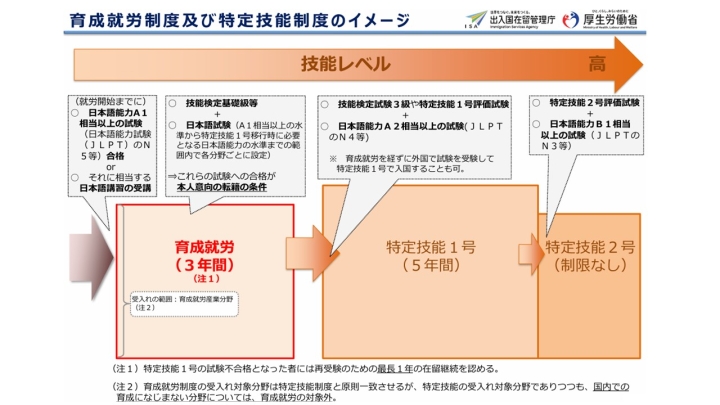

育成就労制度

育成就労制度とは、育成就労産業分野において、我が国での3年間の就労を通じて「特定技能1号水準の技能を有する人材の育成」と「育成就労産業分野の人材確保」を目的として、日本国外から外国人労働者を受け入れる制度です。2027年(令和9年)より施行予定。

育成就労制度の基本方針及び育成就労産業分野ごとの分野別運用方針を策定。

育成就労外国人ごとに作成する「育成就労計画」を認定制とする(育成就労計画には育成就労の期間(3年以内)、育成就労の目標(業務、技能、日本語能力等)、内容等が記載され、外国人育成就労機構による認定を受ける)。

育成就労が適正に実施されているかどうか監理を行うなどの役割を担う監理支援機関を許可制とsる(許可基準は厳格化。技能実習制度の監理団体も監理支援機関の許可を受けなければ監理支援事業を行うことは出来ない。)

育成就労外国人の本人意向による転籍を一定要件の下で認めることなどにより、労働者としての権利保護を適切に図る。

地域協議会を組織することなどにより、地域の受入れ環境整備を促進する。

※育成就労産業分野・特定産業分野の設定は、必要に応じて、改正法施行までの間にも行われる。

技能実習に関する経過措置のイメージ;

下記①又は②に該当する場合、施行日後にも技能実習を行うことが可能であり、要件を満たせば、次の段階の技能実習までは引き続き行うことができます。また、この場合には、技能実習制度のルールが適用され、技能実習から育成就労に移行することは出来ません。

①施行日前に入国し、施行日時点で現に技能実習を行っている場合は、引き続き技能実習を行うことが出来ます。

②施行日前に技能実習計画の認定の申請をしている場合は、施行日以後に技能実習生として入国できる場合があります。

・施行日から3か月以内に開始することを内容

とする技能実習計画に限ります。また、技能実

習計画は、施行日以後に認定される場合があり

ます。

育成就労制度の基本方針及び育成就労産業分野ごとの分野別運用方針を策定。

育成就労外国人ごとに作成する「育成就労計画」を認定制とする(育成就労計画には育成就労の期間(3年以内)、育成就労の目標(業務、技能、日本語能力等)、内容等が記載され、外国人育成就労機構による認定を受ける)。

育成就労が適正に実施されているかどうか監理を行うなどの役割を担う監理支援機関を許可制とsる(許可基準は厳格化。技能実習制度の監理団体も監理支援機関の許可を受けなければ監理支援事業を行うことは出来ない。)

育成就労外国人の本人意向による転籍を一定要件の下で認めることなどにより、労働者としての権利保護を適切に図る。

地域協議会を組織することなどにより、地域の受入れ環境整備を促進する。

※育成就労産業分野・特定産業分野の設定は、必要に応じて、改正法施行までの間にも行われる。

技能実習に関する経過措置のイメージ;

下記①又は②に該当する場合、施行日後にも技能実習を行うことが可能であり、要件を満たせば、次の段階の技能実習までは引き続き行うことができます。また、この場合には、技能実習制度のルールが適用され、技能実習から育成就労に移行することは出来ません。

①施行日前に入国し、施行日時点で現に技能実習を行っている場合は、引き続き技能実習を行うことが出来ます。

②施行日前に技能実習計画の認定の申請をしている場合は、施行日以後に技能実習生として入国できる場合があります。

・施行日から3か月以内に開始することを内容

とする技能実習計画に限ります。また、技能実

習計画は、施行日以後に認定される場合があり

ます。

少子高齢化の影響により国内の生産労働者層の人材確保が年々難しくなっています。多くの企業様では、採用及び人材の定着が大きな課題となっています。その解決策として、注目されているのが「外国人人材」です。初めて外国人人材を採用するに当たり、不安と期待があると思います。言葉の壁や習慣や費用の問題等、悩み事は、何でも相談してください。業界に於いてトップクラスの相談体制で私どもが対応させて頂きます。

(弁護士・税理士・社労務士・行政書士・通訳が対応)

TEL 06-6776-4525 FAX 06-6776-4660

(弁護士・税理士・社労務士・行政書士・通訳が対応)

TEL 06-6776-4525 FAX 06-6776-4660